Directrice du magazine de mode Harper’s Bazaar, de Vogue, puis du département costume du Metropolitan Museum, cette créature brillante fut l’arbitre des élégances, esthétiques et philosophiques. Nous avons échangé avec son petit-fils Alexander Vreeland.

« La couleur rouge est le meilleur make up ! Vif, éclatant, révélateur. Je ne peux imaginer me lasser du rouge. Ce serait comme se lasser de la personne dont vous êtes amoureux. »

Frivole ? Cette phrase de Diana Vreeland résume un postulat de vie. Joyeuse. Enthousiaste. Virtuose du raccourci sémantique, elle savait ramasser une philosophie dans un discours mode. Ah, on rêve d’entendre aujourd’hui Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue depuis trente ans, nous expliquer, à travers une tendance, son point de vue sur la culture française, sur la littérature, sur l’esprit provençal, italien, anglais, espagnol, sur la beauté, la laideur, l’éducation, sur l’inspiration d’un grand créateur, d’un grand photographe… Diana Vreeland s’y adonnait avec bonheur, légèreté. Il n’y avait plus guère que le regretté Karl Lagerfeld pour savoir ainsi condenser un regard en une sentence péremptoire. Qui d’autre ? Plus personne. Manque d’audace ?

Diana Vreeland osait. C’était même son leitmotiv. « Suivez vos rêves ! » nous a-t-elle souvent répété, se souvient Alexander, un homme raffiné et charmant qui vit à New York, a aussi habité Paris et parle un excellent français. « Plus que notre père, nous, les petits-enfants, avons pu, avec mon frère, profiter de ses qualités. Elle nous apportait sa fantaisie. Par exemple, quand on vivait au Maroc — mon père était diplomate —, elle se plaisait à nous imaginer allant à l’école à dos de chameau ! Alors qu’il y avait un bus! »

Née en 1903 à Paris dans une famille anglo-américaine aisée et cultivée, Diana est biberonnée dès l’enfance à la vie mondaine de ses parents. Quand elle a dix ans, la famille rallie l’Amérique pour éviter la guerre. Son père, Frederik Dalziel, est un agent de change écossais qui reçoit beaucoup avec son épouse américaine, Emily. Jetsetteuse passionnée et très belle, cette femme ne ménage pas sa fille : elle lui reproche sa “laideur” mais lui concède une indiscutable intelligence. C’est probablement cette cruelle franchise qui a construit son caractère. La petite sœur Alexandra, en revanche, a la beauté de sa mère, et toutes ses faveurs. « Ma mère s’imaginera que je la jalousais, alors que je l’adorais, ma petite sœur ravissante. » On la croit volontiers, à la lecture des ouvrages et des interviews parues sur elle. Diana Vreeland était le contraire de la mesquinerie: un être foncièrement positif.

« Elle ne se plaignait jamais. Ne dénigrait pas. Elle refusait d’évoquer les choses négatives. » raconte son petit- fils. Lui a connu les années Vogue. Il n’était pas né quand elle a révolutionné le magazine Harper’s Bazaar de 1936 à 1962. On y voit des corps dénudés, des photos éblouissantes qui pourraient avoir été réalisées ces dernières années. Dans ce journal qui déterminait les tendances — toujours en concurrence avec Vogue —, Diana Vreeland a d’abord été chroniqueuse. Le titre de sa rubrique-conseil : “Why don’t you ? » ce qui annonce déjà une pointe de subversion. Avec sa dose d’humour, ne pas l’oublier. C’est ainsi qu’elle écrira que le bikini est l’invention la plus révolutionnaire depuis la bombe atomique! Elle adorait la France, entre autres pour Chanel, pour le hachis parmentier, et… parce que les femmes y arboraient le maillot deux pièces bien plus que sur les puritaines plages des Hamptons, où elle était si souvent invitée.

En 1936, quand elle démarre dans la presse, elle a déjà 33 ans, elle est ce qu’on appelle une “Socialite”, une grande mondaine déjà repérée par les photographes et les couturiers qui lui offrent leurs tenues afin qu’elle les porte dans cette “Café Society” qu’elle arbitre avec ironie. Andy Warhol, David Bailey, Jack Nicholson sont ses copains de bringue jusqu’au bout de la nuit, c’est dire si la dérision est de mise. Elle qui a horreur de se lever tôt, s’impose des nuits trop courtes et un réveil douloureux à 7 h 45. « Je me réveille emplie d’idées et d’inspirations. Ensuite il faut les sélectionner, les transformer en réalité. J’essaie de les mettre en marche vers 9 heures Tout ce qui n’a pas été accompli entre 9 heures et 10 heures n’aura pas lieu ce jour. Un businessman normal fait cela entre 8 heures et 9 heures Moi, non, impossible. » N’empêche, matinale ou pas, elle réinvente la presse féminine.

Alexander : « Elle a toujours été en avance sur son temps. Elle nous disait que ce qu’elle mettait dans Harper’s Bazaar était ce qu’elle aurait aimé lire. Quand elle devient rédactrice en chef à Vogue, elle choisit des mannequins particuliers, des “caractères” que vous aviez envie de connaître: Verushka, Jean Shrimpton, pas juste des belles filles. Elle voulait des lectrices indépendantes, qui aient un point de vue sur la vie, sur le monde, des femmes qui travaillent. Ça n’était pas du tout commun à l’époque. »

À l’époque les journaux féminins conditionnaient les femmes à devenir de bonnes épouses, point. Il est clair que ça n’était pas l’objectif de Diana Vreeland. À Londres où elle a habité avec son séduisant mari — le banquier anglais Thomas Reed Vreeland —, elle avait ouvert une boutique de “frivolités” — de lingerie —, qui recevait entre autres la future Duchesse de Windsor, Wallis Simpson. Celle-ci deviendra une amie, tout comme le photographe Cecil Beaton.

Mais surtout, elle voyageait en Europe, dans le Midi, à Capri… lisait beaucoup, parcourait les expos dans le monde, bref, elle s’est cultivée à plein temps de 21 à 33 ans. C’est ce qui lui donnera cette profusion de références quand il lui faudra imaginer des shootings d’une soixantaine de pages avec les plus grands photographes. Avedon, Penn, Bailey ont puisé dans ses fantasmes leurs plus beaux clichés. « Ma grand-mère était une femme de mots, résume Alexander. Ses visions photos, elle les traduisait oralement, de sa voix profonde que j’entends encore. Mais elle faisait aussi des “mémos” que j’ai retrouvé dans les archives de Vogue. » Il en a récupéré quelques dizaines pour son dernier bouquin sur elle qui vient de paraître, Les bons mots de Diana Vreeland (éditions Rizzoli, en anglais seulement). Un exemple de ses consignes à l’équipe du style Vogue avant le départ pour un grand shooting en 1969: « Vous devez comprendre que cette séance photo va se situer dans les villes anciennes d’Iran où le bleu est partout. Par conséquent, exigez des bleus “des merveilles”, des bleus “vivaces”, des bleus “mêlés”, des bleus “d’impression”, bref, bleu sur toute la ligne ! Pour les mettre en valeur, un éclat de jaune vif. Mais laissez le bleu dominer. À cause du ciel, à cause des faïences merveilleuses partout. » Avec une inspiration aussi pointue, on imagine que ses troupes redoutaient ses jugements. Alexander croyait sa grand-mère autoritaire au boulot : « Je me trompais ! J’ai interrogé ses stylistes Polly Mellon et Grace Mirabella : “Ça devait être infernal, non ? Pas du tout ! “Elle était à l’écoute, ses indications étaient claires, inspirantes, elle nous conseillait des livres, des tableaux…” Elle savait communiquer avec les gens créatifs. Ensuite, elle faisait confiance. »

Il faut tout de même relever qu’elle a été virée de Vogue parce que ses pages coûtaient trop cher. Il lui arrivait en effet de mobiliser un zoo pour ses photos, installant les mannequins au milieu des fauves. Ou elle exigeait le décor intégral des pyramides de Gizeh… Intransigeante vision. Quand un résultat n’était pas à la hauteur de ses attentes, eh bien, elle faisait tout refaire. Son habitude du luxe. Son souci du détail qui change tout.

D’ailleurs, à ce propos, Alexander se souvient de la dame qui entretenait l’immense garde- robe et les dizaines de paires de chaussures de sa mamie : « Elle cirait les semelles ! » Louboutin et ses semelles rouges n’étaient pourtant pas encore dans la course. C’était plutôt Manolo Blahnik, qu’elle repéra la première et qu’elle aida à trouver sa voie. À 78 ans aujourd’hui, il lui en garde une reconnaissance éperdue. « J’avais 29 ans, elle a vu mes dessins, m’a envoyé voir Henri Bendel à New York. » Bendel, très chic magasin de Manhattan. Une fois virée de Vogue, en 1971, elle aurait pu, à 69 ans, songer à sa retraite. Vous rêvez ? Elle déprime, okay, d’autant qu’elle a perdu son mari adoré en 1967, mais elle a un réseau, des amis, une réputation. C’est ainsi que le Metropolitan Museum lui confie son département Costume Institute. « Personne n’allait jamais visiter la section costume dans les musées, se souvient son petit-fils Alexander. C’était un monde d’historiens. D’un ennui… » En effet. Eh bien, parachutez’y une Diana Vreeland et vous en faites un jackpot ! C’est exactement ce qu’elle a réussi. Elle démarre par une monumentale expo de son couturier favori, Cristobal Balenciaga. Et à cette Amérique encore pas très rodée aux fines analyses vestimentaires, elle enseigne la démarche de cet austère architecte du vêtement, en créant des ambiances. Alexander : « Elle a réussi à tout faire comprendre de son inspiration : la corrida, la musique, l’Espagne… tout à coup, il y a eu une affluence du public… » Seize expositions au total en 13 ans. Elle ne s’économisait pas. « Par exemple pour convaincre la Russie soviétique de lui prêter des vêtements de tsars, elle a débarqué en URSS avec sa copine Jackie Kennedy ! Elles ont arraché un accord et l’expo a eu lieu ! »

Cette fumeuse incorrigible — “du matin au soir”, se désole son petit- fils qui n’a jamais fumé — a succombé à un emphysème après avoir partiellement perdu la vue. Selon ses intimes Jackie Onassis et Oscar de la Renta, il paraît que, ses derniers mots furent « Don’t stop the music ! » Il faut dire que c’est aussi elle qui a inventé le “Met Bal”, le gala du Met. Le plus exubérant, le plus fou ! •

À LIRE : de Diana Vreeland

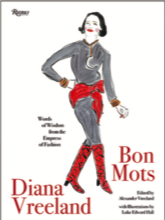

Bon mots. Words of Wisdom by the Empress of Fashion, Edited by Alexander Vreeland. With illustrations

by Luke Edward Hall. (Ed. Rizzoli)

Illustrations par Luke Edward Hall