C’est la communauté juive américaine dans son ensemble qui aujourd’hui réclame justice aux côtés des Noirs. Des Réformés au mouvement Habad en passant par les Conservative ou par la Modern Orthodoxy ; de Yeshiva University, bastion de cette dernière, au très progressiste Jewish Theological Seminary et à la multitude des institutions éducatives que compte le judaïsme américain ; des gens de gauche, majoritaires, qui se reconnaissent dans le Parti Démocrate, jusqu’aux Républicains, voire aux soutiens de Trump ; des figures médiatiques à celles de la rue, c’est un grand cri de dégoût et de colère.

Le meurtre de George Floyd constitue peut-être bien un nouveau tournant dans l’histoire de ces deux communautés et de leurs relations. La mort de cet homme est trop récente, la situation du pays trop désastreuse pour se réjouir d’une telle rencontre ; il n’est cependant pas vain de chercher à comprendre ce qu’elle signifie.

L’identification mutuelle des Juifs et des Noirs américains est une chose connue. « Go down, Moses » : le vieux negro spiritual dit à la fois tout ce que ce peuple d’anciens esclaves pouvait entendre dans le récit de l’Exode, et tout ce qu’a ce récit, la plus grande histoire jamais contée, d’universel et d’éternel, de mythique en un mot.

Avant la politique, c’est peut-être bien la musique qui exprima la commune attitude de ces deux groupes face à la vie et à la mort. Dès ses origines, le jazz fascina les musiciens juifs – comme Gershwin ou Bernstein, ou même Milhaud en France – et en vit collaborer directement d’autres, de ces Juifs aux oreilles desquels la raucité de ses instruments, la sensuelle oscillation de ses rythmes, son amalgame d’allégresse et de mélancolie avaient à la fois attrait et familiarité, avec des artistes noirs. Benny Goodman et Mezz Mezzrow, Stan Getz ou Dave Brubeck, Abel Meeropol qui écrivit les paroles de « Strange Fruit », la chanson par laquelle Billie Holiday rendit aux martyrs du Sud le plus désespéré des hommages…

Southern trees bear a strange fruit,

Blood on the leaves and blood at the root,

Black bodies swinging in the southern breeze,

Strange fruit hanging from the poplar trees.

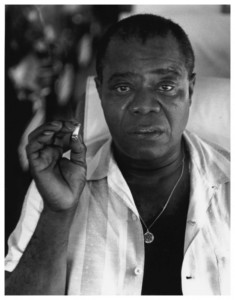

De leur côté, des musiciens noirs mêlaient les influences juives aux cadences afro-américaines : Cab Calloway chanta « Abi Gezint », Ella Fitgerald « Bei mir bistu schein ». C’est en souvenir des Karnofsky, une famille juive de New Orleans qui lui avait fourni son premier emploi – et offert son premier cornet –, que Louis Armstrong devait, sa vie entière, porter autour du cou un magen David : une photo prise en 1960 nous le montre le regard ténébreux et les doigts arqués autour d’une cigarette à moitié fumée, le torse marqué du talisman juif. Songeons-y en l’écoutant proférer de sa voix flamboyante et rude comme la lave : « Let my people go! » Et, quoique sa musique appartienne à un autre domaine que celui du jazz, on pourrait aussi mentionner ici Ray Charles, pour lequel « la seule cause qui valût de se battre » était celle d’Israël : il rencontra David Ben Gourion quelques mois avant la Guerre de Kippour, un film existe d’ailleurs, qui les montre chantant ensemble « Havah Nagilah ». Au-delà du folklore, c’est bien sûr l’histoire et la vérité de ces deux peuples qui s’enchevêtrent là.

Car il y a un peuple juif, dont l’histoire porte témoignage pour toutes les nations ; et, d’ethnies mêlées sur les côtes de Guinée, dans les geôles, les cases et les errances, il y avait à l’époque, selon la formule consacrée, un « peuple noir » – qui pouvait se définir ainsi dans le miroir que lui tendaient les pérégrinations des Hébreux.

Philip Roth a raconté, dans La Tache, le destin d’un Noir qui, pour échapper à la malédiction qui le frappe, se fait passer pour Juif. Concomitamment, c’est un autre destin, celui des Juifs eux-mêmes, qui se lit en creux : trop peu blancs à une époque où hôtels et restaurants pouvaient leur refuser l’entrée pour cette raison, marqués physiquement – n’en déplaise à la délicatesse de certains, beaucoup de Juifs, dont l’auteur de ces lignes, portent sur le visage le signe de l’Alliance : Roth parle abondamment de cet aspect « racial » de la judéité, aspect particulièrement saillant dans un pays fondé sur la distinction ethnique.

Ainsi, les Juifs pouvaient aisément se reconnaître dans la singularité noire et ils le firent. Le jazz, j’en ai parlé, les protest songs de Dylan, et, quand même aussi, la politique : leur rôle dans le mouvement des droits civiques, dès la création de la NAACP en 1909, fut séminal. Ce rôle, je vais y revenir, porte une signification plus profonde que celui d’un simple militantisme : il fut, ne devant selon moi rien au hasard, messianique. Il suffira pour l’instant de rappeler l’amitié de Martin Luther King et d’Abraham Joshua Heschel, l’un des rabbins les plus influents d’Amérique ; ou le symbole poignant de ces trois morts de l’été 64, ces trois activistes assassinés par le Ku Klux Klan pour avoir encouragé les Noirs du Mississippi à aller voter – un crime que la plupart de ses auteurs n’expièrent jamais. Deux de ces jeunes gens, Andrew Goodman et Michael Schwerner, étaient des Juifs de New York, le troisième, James Chaney, était un Noir du Mississippi.

Roth aborde cependant aussi, en maints endroits de son œuvre, les préjugés des siens contre les « Schwartzes », tandis que, pour ne citer qu’un autre exemple, Richard Wright évoque dans Black Boy la cruauté de ses camarades vis-à-vis d’une famille de Juifs, les seuls « Blancs », peut-être, que ces misérables osassent affronter. Du nazisme noir de Farrakhan aux émeutes de Crown Heights, l’histoire des relations entre Juifs et Afro-Américains se tissa aussi de haine et de crainte, de rancœurs et de malentendus. Vint d’ailleurs ce moment où les Juifs, après ne l’avoir pas été suffisamment, furent vus comme trop blancs : toute l’ironie de La Tache est que son héros, Coleman Silk, se retrouve accusé de racisme parce que tout le monde ignore son histoire et, loin de soupçonner qu’il pourrait lui-même être noir, pense qu’il est juif.

Roth avait vu que le puritanisme américain, tout en prospérant à droite, engendrerait une nombreuse progéniture à gauche : La Tache, Le Théâtre de Sabbath, Pastorale américaine offrent une vision à la fois satirique et sanglante des différents avatars, féminisme tourné à l’aigre ou radicalisme terroriste, de la vieille hantise calviniste, celle du péché. Il avait aussi vu que la race reviendrait, plus assoiffée de chaos que jamais : pour ses ennemis, c’est parce qu’il est un « mâle blanc » que Coleman est coupable, il porte cette culpabilité dans sa chair comme, vingt ans plus tôt aux yeux des barbares du Sud, la portait l’homme noir. Emmett Till qui siffle sur le passage d’une Blanche : c’est le démon de la luxure qu’on exorciserait en l’assassinant… Au reste, Juif enseignant les lettres classiques, Coleman est suspect plus qu’aucun autre « Blanc ». Il est le doute et l’hybridité, la nuance et la dialectique, il est à la fois d’ici et de là-bas, il est le péché même.

Les émeutes survenues en 1991 à Crown Heights, le quartier de Brooklyn où vivait alors, entouré de ses hassidim, le Rebbe de Loubavitch, sont souvent présentées comme un point de non-retour : elles enterreraient définitivement l’âge d’or, déjà fini alors, des relations entre les deux communautés. L’accueil des Juifs au sein d’une classe moyenne éduquée et aisée, l’identification d’une partie du mouvement noir à la cause palestinienne, voire l’antisémitisme de certaines de ses franges peuvent expliquer ce divorce. Si le pasteur baptiste Al Sharpton, naguère si injuste envers les Juifs, a récemment exprimé une opposition vigoureuse à la violence antisémite – notamment lorsqu’elle émanait d’Afro-Américains – et reconnu avec courage et sincérité ses erreurs, on notera qu’un Cornel West, icône de la gauche radicale, racialiste et communautariste, a préfacé l’édition américaine du pamphlet fasciste d’Houria Bouteldja, Les Blancs, les Juifs et nous. Mais à la vérité, les Juifs de Crown Heights n’étaient pas riches, et les émeutiers n’avaient pas la Palestine en vue. Dans un pays dominé par l’élément racial et, dans une autre mesure, religieux, ce conflit était peut-être, après tout, simplement fatal.

Ce qui est intéressant dans la situation présente est que jamais la gauche américaine n’a semblé, du moins dans les médias et sur les campus, aussi éloignée des Juifs et d’Israël. Le sionisme, pour nombre d’étudiants libéraux ou radicaux, n’est que la forme juive d’une oppression qui, aux Etats-Unis, peut aussi bien revêtir le costume du Ku Klux Klan. Et pourtant, jamais depuis les années 60 et en dépit même de ce divorce qu’on croyait consommé pour de bon il y a trente ans, les Juifs n’ont été à ce point mobilisés pour une cause « progressiste », ni, surtout, pour la liberté et l’égalité raciale. Le meurtre de George Floyd a fait de nouveau des Juifs américains des frères du peuple noir. Il les a, ce faisant, réintégrés au grand mythe libéral.

On pourrait croire que ce rapprochement qui s’est fait il y a cent ans, qui s’est défait depuis et se refait sous nos yeux relève du hasard ou d’analogies superficielles. Le fait qu’il y eut des Juifs esclavagistes, armateurs, négriers parfois, planteurs – au Brésil ou au Surinam, aux Antilles françaises un temps, ainsi qu’aux Etats-Unis – plus rarement, pourrait en effet le laisser penser. Qu’on ne se trompe pas : les Juifs n’étaient à cet égard ni meilleurs ni pires que les autres, cela est vrai, et dans la mesure où certains Indiens – chez les Séminoles en particulier – eurent des esclaves, où au Brésil et à la Nouvelle Orléans (catholicisme oblige), les mulâtres le pouvaient aussi, dans la mesure où la traite des Noirs fut d’abord pratiquée par les Arabes et où c’étaient les roitelets africains qui vendaient leurs propres captifs aux marchands portugais, français ou anglais, il serait étonnant que les Juifs n’aient pas du tout participé à ce qui semblait à l’époque dans l’ordre des choses. Cela fut le cas, avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter : le cimetière juif du Surinam compterait des tombes de prosélytes, des esclaves circoncis et convertis à la religion de leurs maîtres, et l’on évoque aussi, çà et là, des Juifs métis, issus, comme chez les chrétiens, de l’odieuse promiscuité introduite par l’esclavage… Mais celui-ci était, après tout, une institution antique, justifiée par Aristote et par saint Paul, une institution qu’apparemment la Halakhah n’a jamais été en mesure d’abolir.

Je crois pourtant qu’il y a plus qu’un simple hasard dans le fait que les Juifs et les Noirs se soient ainsi finalement rencontrés. Et je le pense d’autant plus que cela s’est également produit ailleurs, en Afrique du Sud, ou avec d’autres groupes opprimés.

Il y a peut-être d’abord ce statut ambivalent du Juif parmi les Blancs. Dans Moi, Tituba sorcière, Maryse Condé décrit l’amour d’un maître juif, descendant de marranes, et d’une esclave qui découvre en lui un homme selon son cœur, hybride comme elle. Un maître, mais un maître réprouvé.

Ça n’est pourtant pas tout. La particularité juive est l’essentiel, ou plutôt son universalité. Je l’ai dit, c’est dans le miroir d’Israël que les Noirs américains ont appris à lire leur propre histoire. L’esclavage n’a pas seulement privé ses victimes de leur liberté. Il leur a volé leur mémoire et leurs noms, les a ôtés au sol de leurs morts. Il a piétiné les liens filiaux et communautaires, il les a, ces millions d’hommes, déracinés. Les descendants d’esclaves n’ont jamais cessé de se chercher, leur identité leur est restée question. Le fait que tant d’Afro-Américains aient réclamé ces racines perdues à quelque passé mythique est bouleversant : les uns se sont ainsi vus les héritiers de l’Egypte ancienne, d’autres des Hébreux – au détriment des Juifs, dénoncés dans ce cas comme imposteurs – d’autres encore de la lointaine Abyssinie. Certains ont développé une version « Made in America », raciste, de l’islam : c’est le fameux Nation of Islam. En 1966, Ronald Everett, qui s’était rebaptisé lui-même Maulana Karenga, créait la fête de Kwanzaa, interprétation afro-américaine des festivités solsticiales, Hanoucca ou Noël, toujours célébrée de nos jours. Le mot qu’il choisit pour la désigner est swahili : je vois dans ce choix une autre preuve du déracinement de cette communauté principalement issue, non pas de l’Afrique de l’Est, où se parle en effet le swahili, mais de la Guinée, du Dahomey, du Congo, de l’actuel Ghana. Quand les descendants d’esclaves étaient privés de toute ipséité, les Juifs demeuraient, eux, ce qu’ils avaient toujours été. Ils leur furent dès lors, plus qu’un miroir, une promesse : « N’êtes-vous pas pour moi comme les Enfants des Nubiens, ô Enfants d’Israël ? demande YHWH. N’ai-je pas fait monter, comme Israël du pays d’Egypte, les Philistins de Chypre et les Araméens de Kir ? » (Amos, 9 : 7) En regardant la destinée d’Israël, ces déshérités se surent un héritage et une destinée à eux. Ils n’étaient plus des zombies sans nom ni volonté, ils étaient à leur tour les « Enfants des Nubiens ». Le progressisme qui a réuni ces deux communautés a donc d’abord obéi à une aspiration conservatrice : se savoir soi-même, se savoir chez soi. Ce que Levinas a appelé « la demeure ».

Par ailleurs, la Torah a maintenu l’esclavage, mais en se contredisant : dans le même temps, elle retirait l’esclave au pouvoir de vie et de mort du maître, interdisant en outre qu’on ramène le fuyard à son propriétaire (Deutéronome, 23 : 15). Cette dernière prescription est une objection terme à terme au Code d’Hammourabi, et cela ne doit évidemment rien au hasard. En somme il y a pour Israël la réalité, et il ne s’agirait pas de la nier, de mettre à bas ce monde et ses règles, mais il y a aussi l’idéal, qui s’apprécie dans cette rupture que la Bible propose avec un certain horizon d’attente, celui, en l’espèce, de l’Orient ancien. Inutile de préciser que, pour rude que fût sans doute alors le statut de l’esclave, il était certainement préférable – et je parle autant de l’esclave athénien que du « Cananéen » – à celui des esclaves noirs de l’époque moderne et jusqu’à la Guerre de Sécession.

Au-delà, il y a un souci hébraïque de la justice, de la justice ici-bas, chez les hommes : Dieu n’existe pour nous qu’ainsi, et notre royaume est bien de ce monde. Il est ce monde, mais réparé, ou plutôt achevé – Dieu lui-même ne s’achevant qu’ainsi, dans le geste et dans la quête de l’homme, dans la lutte qu’il entreprend contre son Créateur, source du mal comme du bien : « car tu as lutté avec des hommes et des dieux, et tu l’as emporté. » (Genèse, 32 : 29) Dieu se purge par la création ; il s’accomplit par la créature. Le judaïsme, c’est la chair, les os, le sang : l’esprit est secondaire, ou plutôt devrais-je dire qu’il ne s’appréhende qu’ainsi, « depuis sa chair » comme dit Job, ou, pour citer les Psaumes, avec ses os.

Lors de la Disputation de Barcelone (1263), Nahmanide rétorqua à l’apostat Pablo Christiani, qui prétendait que le Talmud contenait des allusions à la messianité de Jésus, que si le Messie était venu, il n’y aurait plus ni guerres, ni misère ni injustice sur la terre. Les prophètes d’Israël sont bien prosaïques peut-être, mais c’est ainsi : la rédemption dont ils parlent est d’abord celle de la chair et de la terre. C’est le profond souci qu’ont incarné jusqu’au martyre ces deux Juifs assassinés il y a presque soixante ans dans le comté de Lauderdale. C’est lui qui faisait dire à Heschel que, pendant la fameuse marche de Selma à Montgomery (1965), il avait, aux côtés du pasteur King, « prié avec ses jambes ».

C’est lui, enfin, qui réunit aujourd’hui les Juifs américains, quels qu’ils soient et où qu’ils prient – que d’ailleurs ils prient ou ne prient pas – dans la lutte pour la justice et les institutions du pays qui les a vus naître. Et les chiffres n’y feront rien : qu’on tue plus ou moins de Noirs que de Blancs pauvres, par exemple, importe peu. Car pour nous, l’arithmétique est peu de chose, c’est l’histoire qui est tout. Et dans les dernières syllabes de George Floyd, elle a à nouveau balbutié.